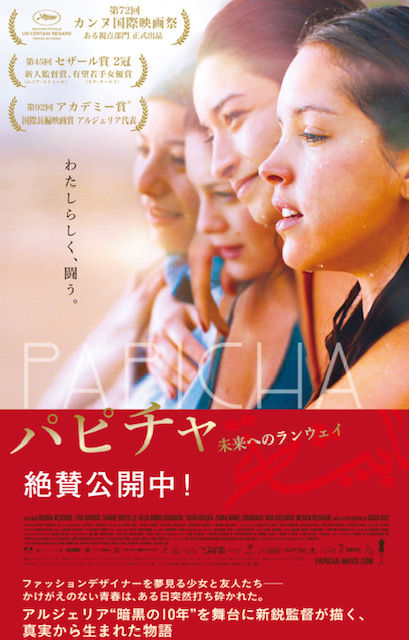

わたしらしく ~映画「パピチャ 未来へのランウェイ」を見て

- むつみ

- 2020年11月6日

- 読了時間: 2分

この映画を見ながら、頭の中に浮かんでいたのは「女が女の味方をしないでどうしますか」という大正・昭和初期の劇作家・長谷川時雨の言葉だった。

映画の舞台は「暗黒の10年」と呼ばれる1990年代のアルジェリア。武装した過激派のイスラム主義勢力が台頭し、女性は服装にも行動にも制約を受けるようになる。ファッションデザインに夢中の大学生ネジュマはそんな制約に抵抗し、「命を守りたければヒジャブ(髪を隠すスカーフのようなもの)を着けろ」という言葉にも反発する。そんな中、ネジュマを襲う悲劇。彼女はその出来事をきっかけに、自分たちのファッションショーを行うことを決意する―

日本と当時のアルジェリアでは状況が違う。制約の度合いも違う。それでも「誰かの眼」「世間の眼」を意識して、自分の意思とは違う選択をしたことはないだろうか? 私がネジュマと同じ立場だったら、彼女のようにふるまえるだろうか? 命を奪われる危険にさらされるぐらいならヒジャブぐらい着けたっていいんじゃないか…そんな感情が沸き起こる。

でも、ひょっとしたら「ヒジャブぐらい」が「結婚も就職も何もかも、父親か夫か男の兄弟の許可をもらわなければならない」(ネジュマがこのようなことを言われるシーンが映画の中にはあった)という選択の自由を奪われる第一歩なのかもしれない。だとしたら「○○ぐらい」ではなくて、小さなことから自分の意思をしっかりと貫くことが大切なのかもしれない。ネジュマはそれを見せてくれた気がする。

この映画が見せてくれたのはネジュマの強さだけではない。時にはぶつかり合いながら、それでもお互いの痛みをわかちあい、側に居ようとする女同士の連帯。それも世代を越えて、だ。ネタバレになるので詳しくは書かないが、ラスト近く、ネジュマの家に逃れてきたネジュマの友人にネジュマの母親が見せるいたわりは、まさに冒頭に書いた長谷川時雨の言葉を思い出すものだった。

映画のキャッチコピーではないけれど、「わたしらしく、闘う」「自分らしく生きる」のはひとりでは難しい。お互いにお互いをいたわりあって、時にはぶつかりながらも認めあって、お互いを大切にしあって、誰もが息をしやすい社会をつくっていきたい。

ちなみに「パピチャ」とはアルジェリアのスラングで「愉快で魅力的で常識にとらわれない自由な女性」という意味を持つとか。私もそのようでありたい。

Comments